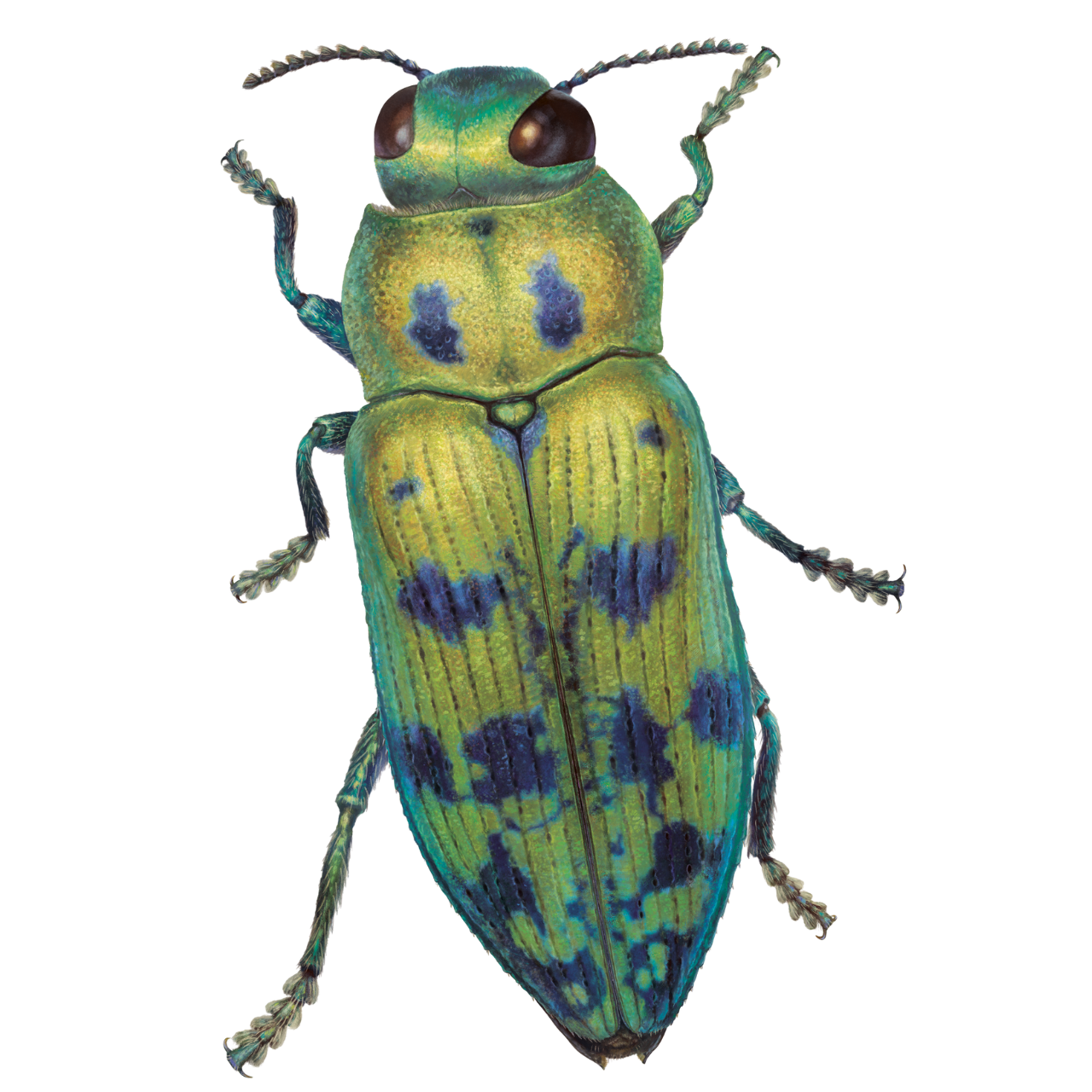

„Ich habe mich in den Wacholderprachtkäfer verliebt, als ich auf der Schwäbischen Alb das erste Mal dieses Schillern in der Sonne sah. So einen Moment vergisst man nicht. Wie sein metallisches Grün und Blau zusammenwirken, wenn man ihn von Nahem betrachtet, das ist wirklich faszinierend. Doch sobald man sich etwas entfernt, verschwimmen die Farben mit dem Hintergrund. Sie entstehen

durch Lichtbrechung, nicht durch Pigmente, und dienen der Tarnung

und der Temperaturregulation, nicht etwa als Schmuck.

Mich lassen in letzter Zeit einige Insekten nicht los, die sich völlig anders verhalten als erwartet, und dazu gehört auch diese eigentlich sehr seltene Art.

Dann abonniere unser Magazin gleich jetzt – gedruckt und als PDF.

Noch vor wenigen Jahren kam Lamprodila festiva ausschließlich in Wacholderheiden in Süddeutschland vor. Das sind uralte Kulturlandschaften, in denen Schafe die Vegetation kurz halten, den

stacheligen Wacholder aber stehen lassen – zur Freude des Käfers, der sich davon ernährt. Manche dieser Heiden sind 800 bis 1000 Jahre alt. Sie sind der Lebensraum vieler hochspezialisierter Arten, ein historisches Erbe, das wir unbedingt erhalten sollten.

Aber dann hat der Wacholderprachtkäfer eine neue Nahrungspflanze für sich entdeckt: Thuja, auch als Lebensbaum bekannt und als pflegeleichte, blickdickte Hecke beliebt und verhasst. 2003 tauchte der Käfer in den ersten Vorgärten auf und wurde bald von ganz verschiedenen Orten gemeldet, auch aus Gartencentern in den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen. Über den Handel breitet er sich weiter aus, vom Klimawandel begünstigt.

Auf einer Autobahnraststätte in Rheinland-Pfalz habe ich ihn dann in seinem neuen Lebensraum ein zweites Mal entdeckt. Ich saß gerade auf einer Picknickbank und telefonierte, als mir eine Thujahecke mit braunen Stellen auffiel. Ich ging hin und fand an den Zweigen linsenförmige Schlupflöcher, so groß wie der Körperquerschnitt der Käfer, deren Larven sich im Holz entwickeln und dabei auch die Leitbahnen zerfressen. Deshalb sterben typischerweise die oberen Pflanzenteile ab, während die unteren

noch grün sind. Dann entdeckte ich auch zwei Käfer – und freute mich.

Thujahecken stammen aus Nordamerika und sind wie andere exotische Gartengehölze umstritten, weil sie für einheimische Tiere eher uninteressant sind. Nachdem unsere Krefelder Studie im Jahr 2017 viele Menschen wachgerüttelt hatte und die Nachricht vom Insektensterben um die Welt ging, propagierten Influencer und Lokalpolitiker stark die naturnahe Gartengestaltung. Plötzlich wurden Schottergärten und eingeführte Arten wie Thuja verurteilt.

Allerdings wird damit oft vom viel größeren Problem abgelenkt, dass die Zahl der Insekten großflächig und sogar in Naturschutzgebieten dramatisch abnimmt. Selbst dort sind sie vor äußeren Einflüssen nicht ausreichend geschützt, zum Beispiel vor Pestiziden, die auf umliegenden Feldern gespritzt werden.

Wenn sich jemand eine exotische Pflanze in den Garten holt, habe ich erst mal nichts dagegen. Es tut mir aber auch nicht besonders leid um eine Thuja, die der Käfer innerhalb von zwei oder drei Jahren komplett erledigt. Es ergibt natürlich wenig Sinn, sie dann durch andere eingeführte Arten wie den Kirschlorbeer zu ersetzen. Vielleicht kann man es stattdessen mit heimischen Pflanzen versuchen, etwa der Stechpalme? Die wächst auch im Wald um die Ecke.

Mich beeindruckt der Wacholderprachtkäfer, der sich auf so überraschende Weise an die veränderten Bedingungen angepasst hat. Aber das gelingt natürlich längst nicht allen.

Von den knapp hundert Prachtkäferarten in Deutschland habe ich inzwischen drei Viertel selbst in der Natur entdeckt. Alle sind geschützt. Viele leben von absterbendem oder totem Holz, das heute oft aus Wäldern und Gärten entfernt wird, und sind deshalb regional verschwunden. Andere haben sehr spezielle Ansprüche: Der Erdbeerprachtkäfer lebt nur auf wilden Erdbeeren, der Kirschprachtkäfer auf der Rinde alter Kirschbäume. Besonders spannend finde ich den Schwarzen Kieferprachtkäfer. Er hat ein Sinnesorgan, mit dem er Waldbrände über zig Kilometer Entfernung wahrnimmt und gezielt anfliegt, da seine Larven sich nur im Bast durch Feuer abgestorbener Bäume entwickeln. Nach Bränden wie zuletzt in Nordostdeutschland tritt er dann massenhaft auf.“

Protokoll: Wolfgang Hassenstein